オルセー 美術館の印象派の絵画が並ぶフロアに、他の多くの絵画とは少し傾向の異なる作品があります。

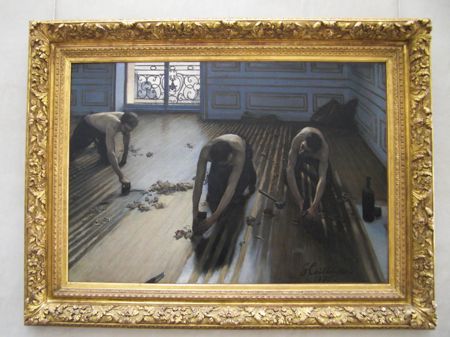

作品名は「床に鉋(カンナ)をかける人々/Raboteurs de parquet」。

「ギュスターヴ・カイユボット/Gustave Caillebotte」の代表作のひとつです。

カンナで床を削る作業をしている3人の職人。

力強い腕や背中のライン、窓から差し込む淡い光と床の反射、壁際の暗い影。どれもリアルに感じられます。3人の息づかいや、木が削れる音までも聞こえてきそうです。

窓ガラスの向こうに見える、美しい曲線を描く鉄の柵は、カイユボットの作品に頻繁に登場するモチーフです。

絵画のテーマになりうるのは神話や聖書だけではない、という価値観はこの頃 既にありましたが、それでも当時の人々の目に、この絵は斬新に写ったことでしょう。

カイユボットは、19世紀後半のフランス・印象派の時代の画家です。あまり日本では知られていない画家かもしれません。当時のパリの街の様子や、日常の何気ないひとこまをテーマにした作品を多く残しています。

また、カイユボットは、画家であると同時に収集家(パトロン)でもありました。特に、印象派の画家たちを支援したことで知られています。

遺言で、所有していた作品はまとめて国立の美術館に寄贈したいという希望を遺しました。地方の美術館ではなく、個人の所有物にするのでもなく、リュクサンブール美術館へ。そしていずれはルーヴル美術館の所蔵にして欲しい、というのがカイユボットの希望でした。

しかし、これは簡単には実現しませんでした。

美術の世界で、当時まだ確実に認められていなかった印象派の作品を国の所有物にすることに対して反対する勢力があったためです(カイユボット論争)。遺言の執行人であったルノワールらの奔走ののち、2年後にようやく国家に受け入れられることになりました。

現在、それらの作品は、オルセー美術館へ移されました。

カイユボットが多くの印象派作品を買い上げ、保管し、まとめての寄贈を意図したことは、今日の私たちに大きな恩恵をもたらす結果となりました。 現在、オルセー美術館でたくさんの印象派作品を鑑賞することができるのは、カイユボットのおかげと